「この作業にはどのAIツールが最適なのかな?」

「多くのAIツールがあるけど、どれを使えばいいかわからない…」

「業務効率を上げられるAIの活用方法を知りたい!」

文章生成や画像作成など、便利なAIツールが数多く登場していることから、活用する機会が増えています。しかし、ツールごとに得意分野や特徴が異なるため、ひとつのAIだけを使い続けると非効率になったり質の低い出力物しか得られなかったりすることがあります。

目的に応じてAIを使い分けることで、業務効率やクリエイティブの質は大きく上がるでしょう。本記事では、AIを使い分けるにあたり以下の内容を解説します。

- 使い分けるAIを選ぶときに確認すべきポイント

- AIツールの種類

- 複数のAIを使い分けて活用するメリット

- AIを使い分ける際の注意点

適切なAIの使い分けの知識を身につければ、業務効率を改善しながら質の高い成果物を得やすくなります。ぜひ最後までお読みください。

-1024x645.png)

複数のAIを使い分ければ業務効率を最大化できる

AIで業務の生産性を高めるには、複数のツールをそれぞれの得意分野に合わせて使い分けることが重要です。AIツールはそれぞれ得意分野が異なるため、業務に合わせて使い分けることで、各ツールの長所を最大限に活かせます。

例えば、AIを活用して社内の資料を作成するとします。テキストの部分は文章生成AIを使い、イラストには画像生成AIを活用するといったように、使い分けることで業務効率と成果物の質を高められます。

複数のAIを目的に応じて使い分けることは、業務効率化を図るうえでとても重要です。

使い分けるAIを選ぶときに確認すべきポイント

AIは使い分けると効果的とはいえ、どのようにすればよいのかわからない人も多いでしょう。使い分けるAIを選ぶときに、確認すべきポイントを3つ解説します。

- 利用目的

- 利便性

- 利用料金

ひとつずつ見ていきましょう。

1.利用目的

「何のためにAIを使うのか」を明確にし、目的に合うツールを選びましょう。ツールごとに得意分野が異なるため、目的に合った機能を備えているツールを選定することで、効率化を図りやすくなります。

例えば、文章作成が得意なAIに画像生成を依頼しても、期待している成果物を得るのは難しいでしょう。

AIを使う目的を整理し、それを実現できる機能が搭載されているツールを選定することが大切です。

2.利便性

長期的な利用を考えている場合は、利便性の高さを確認してみてください。

機能性が高くても、操作が複雑で画面が見づらいと、AIを使うこと自体がストレスになる可能性があります。ツールの操作性が複雑だと、使いこなせるようになる前に挫折することも考えられます。

ツールに無料トライアル期間が設けられている場合は、デザインの見やすさや操作性などを確かめてみてください。ストレスなく使い続けられるかどうかは、ツール選定の際の重要なポイントです。

3.利用料金

生成AIツールによっては、利用料金が発生する場合もあります。

多くのAIツールは無料でも利用可能な一方で、高度な機能を利用できる有料プランが設けられています。プランによって使える機能が異なるため、用途に合わせて選びましょう。

例えば、ChatGPTのPlusプランは月額20ドルですが、Proプランは月額200ドルです。Proプランのほうが利用料金は高めに設定されている理由は、Plusプランでは利用できない「o3 Pro mode」が利用できるためです。

有料プランを利用する際は、自分にとって必要な機能が搭載されているかどうかを確認しておきましょう。

【用途別】AIツールの種類

AIツールを使い分ける際、多くの場合は用途に応じて決めることになります。ここでは、AIツールの種類を用途別に紹介します。

- 文章生成AI

- 音声生成AI

- 画像生成AI

- 動画生成AI

- 情報収集AI

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.文章生成AI

文章生成AIは、与えられた内容を元に人間が書いたかのような自然で文脈に合った文章を、自動で生成してくれるツールです。ブログ記事の執筆やメール本文作成など、ライティング作業を大幅に効率化できます。

文章生成AIでできることの一例は、以下のとおりです。

- ブログ記事の執筆

- 文章の校閲

- 長文の要約

- ビジネスメールの作成

なお、文章生成AIには以下のようなツールが挙げられます。

- ChatGPT

- Claude

- Gemini など

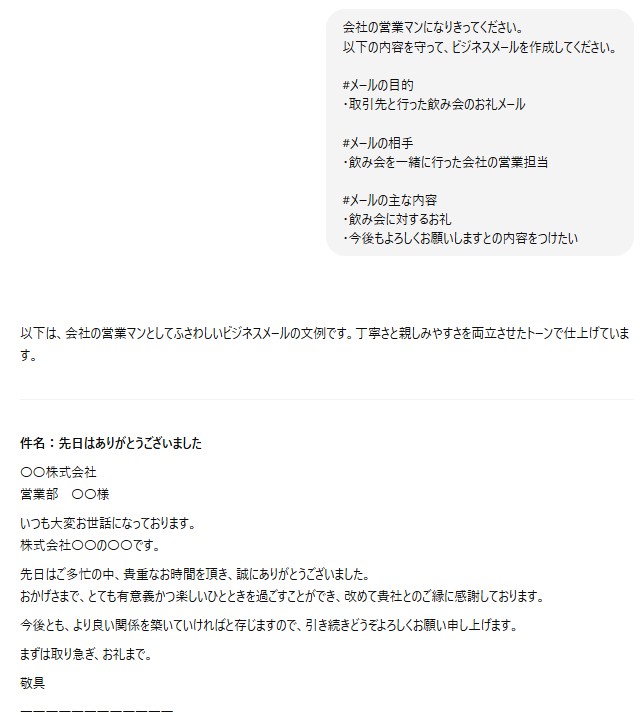

今回は例として、ChatGPTに飲み会を行った取引先へのお礼メールを生成してもらいます。

修正が必要となる部分はあるものの、人が書いたような自然な文章を生成してくれます。

文章生成AIに下書きを出してもらうことで、文章作成時の工数を大幅に軽減できるため、よりクリエイティブな作業に集中できるでしょう。

2.画像生成AI

画像生成AIは、テキストでの指示を元に新しい画像を自動で生成する技術です。

絵画や写真撮影のスキルがなくても、イメージする画像やイラストを作成できます。画像生成AIでできることの一例を紹介します。

- 画像生成

- イラスト生成

- ロゴ生成

- 写真加工

画像生成ができるAIツールの例は、以下のとおりです。

- Canva AI

- Midjourney

- Bing Image Creator

- ChatGPT

ChatGPTは画像生成AIではないものの、クオリティの高い画像やイラストを出力してくれます。

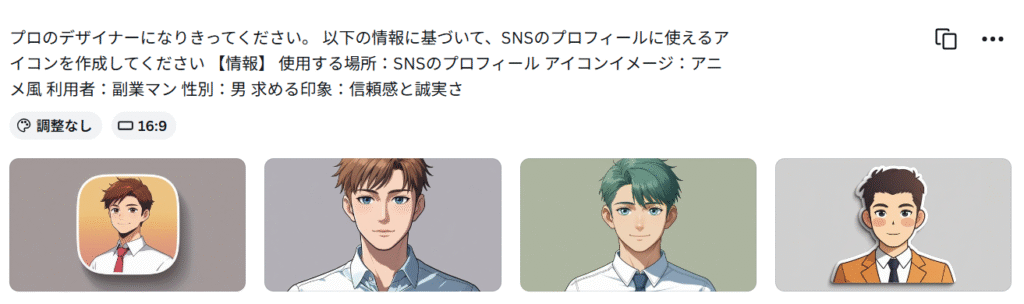

今回は試しに、Canva AIにSNSのプロフィールアイコンを生成してもらいました。

今まで画像やイラストを作る際は、illustratorのような専用ソフトとデザイン知識の両方が必要でした。しかし、上記を見てわかるように、AIを活用することでデザインツールの操作スキルがなくても作成できます。

3.動画生成AI

動画生成AIは、作りたい映像イメージをAIに伝えることで、新しい動画を自動的に生成する技術です。

動画を作る際には、編集や撮影などの専門的なスキルが必要です。AIを活用すれば、専門的なスキルがなくても動画を作成できます。動画生成AIにできることの一例は、以下のとおりです。

- テキストや画像から映像の生成

- 動画のカット

- 映像の編集

- カラーの補正

- 自動文字起こし

動画生成AIには、以下のようなツールがあります。

- Pictory

- Runway

- Vrew

今回は試しに、Pictoryに「マラソンを走っている人の映像を生成してください」と入力し、動画を出力させてみました。

動画を作る際は多くの手間が必要ですが、AIにイメージを伝えることで映像の制作が簡単に行えます。

4.情報収集AI

情報収集AIとは、Webサイトや論文などから、利用者が求める内容を自動でリサーチしてくれる技術です。膨大な情報量から得た内容を整理してくれるので、リサーチにかかる手間を大幅に効率化できます。

検索対象となる情報源は、以下のとおりです。

- SNS

- Webサイト(Web上で公開されている論文も含む)

- YouTube

情報収集が行えるAIの一例は、以下のとおりです。

- Felo

- Perplexity

- Gemini

なお、上記で紹介したGeminiは文章生成時にも活用できるため、併用するのも良いでしょう。

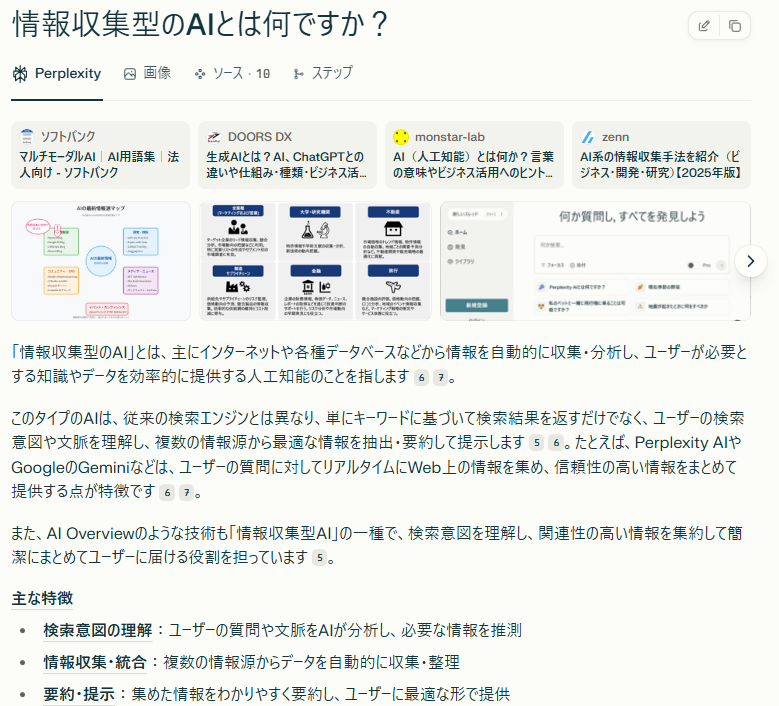

今回は、Perplexityに「情報収集型のAIとは何ですか?」と聞いてみます。

手作業でリサーチを行う際は、多くのウェブサイトを見て内容を整理する必要があります。AIを活用することで、大量の情報を自動で検索してくれるので、リサーチの作業が大幅に効率化できます。

5.音声生成AI

音声生成AIは、新しい音声を人工的に作る技術です。コンテンツ作成やコールセンターなどで使われることがあり、文章を読み上げるだけでなく、喜怒哀楽の感情を乗せられます。

- テキストコンテンツの音声化

- ナレーション

- 動画の吹き替え

- コールセンターの対応

音声生成AIの一例は、以下のとおりです。

- VOICEVOX

- CoeFont

- Text-to-Speech AI

- Genspark

今回はVOICEVOXを使用して生成した音声データを本記事に添付します。

音声生成AIを活用すればプロのナレーターに依頼することなくコンテンツを読み上げてもらえ、状況に応じてすぐに修正できるため柔軟性にも優れています。

また、2025年4月8日には、Gensparkは生成した音声で通話をする「AI電話応答サービス」を開始しました。事業目的では営業電話やコールセンターでの電話対応に活用できます。また、個人ではレストランへ予約したり勤務先への退職の旨を伝えたりといった活用方法もあります。

複数のAIを使い分けて活用するメリット

生成AIを使い分けることで成果物の質の向上と効率化を図れるものの「何でもできるAIツールにすべて任せればいいのでは?」と思われる人もいるでしょう。ここで、複数のAIを使い分けて活用するメリットを紹介します。

- 異なる作業を同時に進行できる

- 制限や料金の回避

- 得意分野の違いを活かせる

理解することでAIのメリットを最大限に活かせるようになるため、一つひとつ見ていきましょう。

1.異なる作業を同時に進行できる

生成AIツールを用途ごとに使い分けることで、異なる作業を同時に進められます。

専門性が求められる仕事は、スキルを持った人に依頼する必要がありました。作業が多岐にわたる場合は、複数人に発注しなければならない場面も多々あります。

しかし、AIを活用できれば、多くの作業があったとしても少人数で完結できる可能性があります。

例えば、Webメディアを立ち上げる際に、AIを活用する場合の例を見てみます。

- コーディング⇒ChatGPT

- 文章作成⇒Gemini

- サイト内画像の作成⇒Canva

- サイトのアクセス解析⇒ChatGPT

これまで複数人で行っていた多岐にわたる作業も、AIを活用することで実現できます。また、人件費の削減と作業スピードの向上を同時に実現でき、チーム全体の生産性を大きく高められるでしょう。

2.制限や料金の回避

複数のAIを使い分ければ、使用制限や料金の問題を回避できる場合があります。

特に、AIツールの無料版では「新機能は1日に10回まで」のように、制限されていることが多いです。ひとつのAIに頼っていると回数制限に引っかかり、作業が止まる事態になりかねません。

しかし、複数のAIを使い分けて空いているリソースを上手く活用することで、費用を抑えながら継続して生成AIツールを利用できます。

複数のAIを使い分ければ、費用を抑えながら成果物を作成できるでしょう。ただし、無料で利用できるモデルはあくまでも廉価版であることが多いです。そのため、有料プランのものに比べると生成物のクオリティに差があり、思うような効率化を図れないことも十分に考えられます。

業務効率化や作業の質向上を目的とするのであれば、無理のない範囲で有料プランへの課金を検討することをおすすめします。

3.得意分野の違いを活かせる

AIツールによって特徴や得意分野が異なるため、用途に応じて使い分けることで成果物の質を向上させられます。例えば、ブログ記事を執筆する場合、用途に応じて使い分けるとしたら以下のようになります。

| 用途 | AIの種類 | 使用するAIの例 |

|---|---|---|

| リサーチ | 情報収集AI | ・Perplexity ・Gemini など |

| 文章生成 | 文章生成AI | ・ChatGPT ・Gemini ・Claude など |

| アイキャッチ生成 | 画像生成AI | ・CanvaAI ・Midjourney ・ChatGPT など |

用途に応じてAIを使い分けることで、それぞれの得意分野を活かせるので、高い品質の成果物を期待できます。

各AIの強みを知り用途に応じて使い分けよう

AIツールは種類ごとに得意分野が異なります。そのため、目的や作業内容に応じて使い分けることが、業務効率化と成果物の質向上につながります。

また、使い分けるAIを選ぶ際には、用途や利便性なども考慮して最適なツールを選ぶことが重要です。自分に最適なAI活用法を見つけて、生産性の高い働き方を実現しましょう。

なお、AI使い分けを考えたときは「どのAIどうやって使うのがいいのだろう」と悩むことがあるかもしれません。

初心者から上級者まで幅広いレベルの受講生が集うオンラインスクール「AI ONE」では、毎日多くの活用事例が寄せられています。「どんなツールを使い分ければ業務効率を上げられるだろう」と気になっている方は、ぜひAI ONEの受講をご検討ください。

-1024x645.png)

AI ONE

AI ONE